正當國際社會懷疑北溪管道被蓄意破壞,《路透社》10月8日獨家爆料,北溪2號管線出現泄漏點當天(9月26日),曾經有一架美國海軍P-8A反潛巡邏機在附近飛行,最近距離僅有4公里左右。

《路透社》相關報道。《路透社》官網圖片。

《路透社》以實時航班追蹤網站Radarbox和Flightradar24的數據,重現P-8A巡邏機的飛行路線。資料顯示,P-8A由冰島西南部雷克雅內斯半島的海軍基地起飛。

格林尼治時間9月26日0時3分,當瑞典地震學家偵測到丹麥博恩霍爾姆島以南海域的海底出現爆炸,P-8A正在北海上空飛行;1時許,飛機從博恩霍爾姆島以南飛往波蘭西北部,在波蘭上空盤旋大約一個小時;到2時24分左右,飛機向北溪管道的泄漏點附近飛去,P-8A當時距離泄漏點只有24公里,並且在繞圈後,飛往俄羅斯飛地加里寧格勒。目前,缺乏3時39分至6時20分之間的飛行數據,但數據反映,P-8A於7時左右返回波蘭上空,一度逼近泄漏點約4公里左右,最後返回雷克雅內斯半島海軍基地。

《路透社》以實時航班追蹤網站Radarbox和Flightradar24的數據,重現P-8A巡邏機的飛行路線。《路透社》官網圖片。

美國海軍歐非部隊發言人證實,該架巡邏機隸屬美國海軍,P-8A在波羅的海上空進行一次例行偵察的飛行任務,與北溪管道泄露事件無關。被問及巡邏機收集的情報會否有助調查管道泄露,發言人表示,未有更多信息可以提供。

對於《路透社》的最新報道,德國、丹麥、瑞典和波蘭當局暫時未有回應。有分析人士告訴《路透社》,即便美軍巡邏機出現在北溪泄漏點,但波羅的海正演變成「冷戰式緊張局勢的前線」,要確定美軍飛行路線的背後原因,幾乎是不可能的。

回顧北溪事故,9月26日至28日,位於丹麥水域附近的「北溪1號」和「北溪2號」天然氣管道先後被發現至少4處泄漏。瑞典國家地震台網地震學家表示,氣體泄漏的區域發生兩次水下爆炸,幾處泄漏點的位置都十分接近。消息傳出後,引發歐洲各國恐慌。

美國將矛頭指向俄羅斯,CNN引述歐盟情報官的消息,稱俄羅斯海軍支援艦艇曾於漏氣地點附近出沒,俄羅斯則反駁,形容該處是波羅的海,「只會見到更多北約軍艦」。俄羅斯總統普京明言,是「盎格魯-撒克遜人」製造這場爆炸,「誰會從中受益,誰就應該負責」。

《深圳直新聞》特約評論員吳蔚。《深圳直新聞》圖片。

《深圳直新聞》特約評論員吳蔚認為,目前許多專家使用「利高者疑」的角度揣測真兇身份,但他想提出另一個角度,即誰更能便利地實施這個行動?

考慮到俄烏衝突爆發以來,波羅的海幾乎淪為「北約內海」,任何從聖彼得堡出發的俄羅斯船只都會被北約針對性地盯防,哪怕是駛往加里寧格勒的民用船只都會被北約的反潛巡邏機拍照取證。吳蔚反問,「在這樣的條件下,俄羅斯要頂著萬難炸掉自己親手鋪設的管道嗎?豈不是直接把閥門擰緊是不是更簡單一些呢?」

雖然北溪被毀的真兇未明,但國際社會開始擔心,相關破壞行動打開了「潘朵拉盒子」,使到全球的海底油氣管道、電力電纜和通信光纖電纜都有機會被個人、組織以至國家惡意毀壞。

美西戰爭是1898年美國為了奪取西班牙的美洲殖民地進而控制加勒比海而發動的戰爭,結束西班牙長達400年的殖民帝國地位。網上圖片。

值得一提的是,美國可以稱得上水下監聽和破壞電纜的「老前輩」。全球首次海底電纜破壞行動發生在1898年的美西戰爭期間,美軍故意切斷太平洋和大西洋中幾條重要的海底通訊電纜,使到古巴、波多黎各等西班牙城市和軍事基地淪為信息孤島,西班牙主力無法通過有線電報掌握前線信息。

冷戰期間,美國海軍多次潛入遠東鄂霍茨克海的海底,在通信電纜上安裝記錄蘇聯通信的設備。最著名的例子是「常春藤之鈴」行動,當時美國海軍出動改裝的核潛艇,在連接彼得羅巴甫洛夫斯克海軍基地和符拉迪沃斯托克的蘇聯電纜上安裝竊聽裝置,並定期派潛艇將竊聽裝置的記錄儀器取回。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

美國國務院將實施全面重組計劃,國務卿魯比奧在一份聲明中表示,目前的國務院機構臃腫、官僚主義盛行,難以履行重要外交使命。

內地澎湃新聞刊文稱,美媒曾陸續曝出特朗普政府提議大幅削減國務院與國際開發署(USAID)預算,關閉大批海外使領館等涉及國務院改組的內容。自特朗普再次入主白宮以來,美國聯邦政府掀起了一場前所未有的改革風暴,而國務院成為此次改革的主要對象。如今這一激進改革的齒輪已開始轉動,其所帶來的衝擊或將成為美國霸權和國務院職能的歷史拐點。

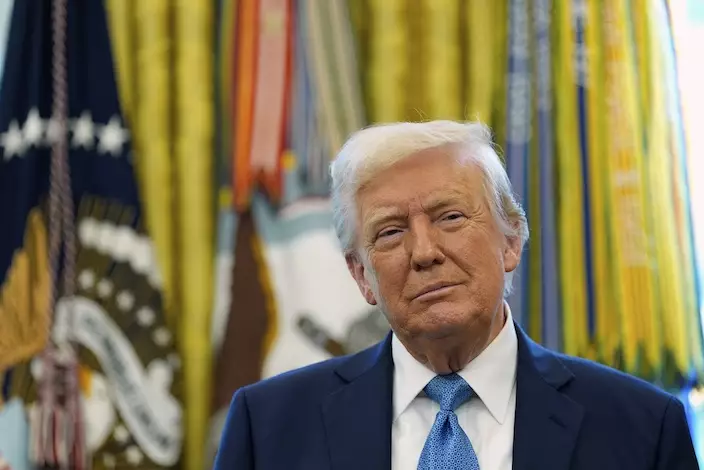

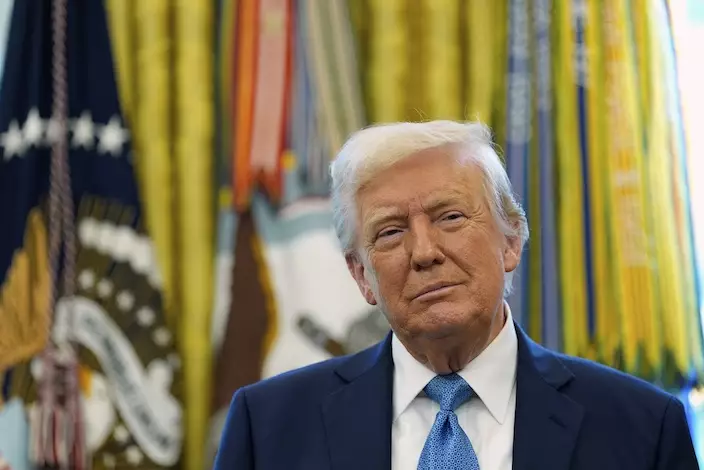

AP圖片

在特朗普看來,美國國務院是其「排乾華盛頓泥沼」的天然對象。這一機構處於「美國優先」議程的對立面。

其一,國務院是美國多元化議程的主要推動者。國務院長期以來被視為美國推動所謂美式民主價值的核心機構,通過對外援助、文化交流和外交政策,將美國理念從國內延伸至全球,影響國際政治生態。這其中,多元化議程成為「美式民主」的重要組成部分。美國國際開發署作為國務院分支,在推廣性別平等、少數族裔權益和氣候變化等議題上扮演了關鍵角色,向發展中國家投入大量有關性別平等、支持跨性別組織、氣候變化運動的援助項目。

特朗普的支持者認為,這些項目與美國國家利益無關,甚至可能在一些敏感地區引發爭議,讓美國民眾面臨新的風險。此外,國務院和USAID員工在政治捐款上高度傾向民主黨,這進一步加劇了特朗普支持者的懷疑,即國務院所推動的多元化議程是一種在全球範圍內針對特朗普理念的「陰謀」。

其二,國務院被視為是美國「深層政府」(Deep State)的主要代表。所謂「深層政府」,指的是美國國內不受民選官員直接控制、通過政策制定和外部遊說影響政府的官僚機構和智庫網絡。特朗普長期將「深層政府」視為其執政的主要障礙,也有意炒作這一議題,煽動底層民眾和上層精英的對立。國務院被認為是這一隱形權力的核心代表。特朗普認為,國務院的許多政策受到華盛頓智庫、跨國企業和非政府組織的過度影響,USAID也與諸多美國智庫以及外國遊說團體關係密切。特朗普及其支持者指出,國務院和USAID的一些項目間接支持了哈馬斯、伊斯蘭極端勢力等「美國敵人」。這些項目被特朗普政府放大為國務院受到「深層政府」操控的證據。

其三,國務院被視為是經費浪費的「眾矢之的」。特朗普政府將國務院及其附屬機構作為重要審查目標,也發現一些所謂低效和浪費的項目。這些項目包括USAID向伊拉克的「新芝麻街節目」撥款2000萬美元,旨在通過教育娛樂推廣多元化理念,被批評為不切實際;向烏干達和牙買加的LGBTQ倡導項目分別撥款550萬美元和150萬美元,項目效果存疑。此外,USAID部分人道主義援助項目被指行政開支過高,多數資金被用於管理和諮詢,養肥了外包商和諮詢機構,未發揮援助效果。裁減這些項目為特朗普提供了展示「精簡政府」政績的機會。

AP圖片

特朗普針對美國國務院的「斷臂式改革」不僅衝擊國務院職能,更標誌著戰後美國國務院「例外時代」的終結。

作為戰後國際秩序的「設計師」,國務院奠定了美國霸權的基礎。國務院作為外交政策的主要執行機構,通過多邊機制、價值觀推廣和盟友協調,塑造了美國全球領導地位。國務院深度參與美國構建以聯合國、布雷頓森林體系和北約為基礎的全球框架,是所謂「自由國際秩序」的主要設計者和執行者。

馬歇爾計劃是國務院塑造美國全球戰略的巔峰體現。1948年至1952年,時任國務卿馬歇爾主導的該計劃向西歐提供超過100億美元援助,協助歐洲重建。在國務院資深外交官凱南等人的深度運籌下,該計劃不僅恢復西歐經濟,還將盟友綁定在美國的地緣政治軌道上,塑造了對蘇冷戰的戰略基礎。

1949年,北約成立進一步鞏固了美國的軍事霸權。國務卿艾奇遜是北約的主要設計者,他說服歐洲盟友接受這一聯盟。北約象徵美國對西歐安全的承諾,奠定了戰後軍事秩序的基礎。這些措施使美國從孤立主義轉向全球領導。

冷戰期間,國務院的職能和規模迅速擴張,以應對與蘇聯的全球競爭。國務院推動美國國際開發署(USAID)成立,負責管理對外援助,美國使領館數量、外交人員規模和預算規模都穩步上升,國務院逐漸成為聯邦政府中最為龐大的部門之一。

冷戰結束後,國務院職能進一步擴展。上世紀90年代,克林頓政府將「民主推廣」作為外交核心,國務院通過資助非政府組織和選舉監督,擴大在東歐和中亞的影響力。新世紀以來,國務院協調對阿富汗和伊拉克的重建援助,總額超600億美元,涉及基礎設施、教育和治理改革。這些行動顯示國務院從傳統外交擴展到基於價值觀的「國家改造」,涵蓋人權、反恐和氣候變化等領域。

因其在維護美國霸權中的不可替代性,國務院成為美國歷史上多次政府改革和預算削減的「例外對象」。相比之下,美國情報機構、美國軍方更容易成為改革靶子。尼克遜政府時期,中情局遭遇大規模裁員和預算削減,超過1500名僱員被解職,大量涉外職能被取消。與之相對,國務院預算和職能未受影響,甚至有所增加。克林頓政府時期,國防部和情報機構成為「政府精簡」的重點目標,國務院則繼續享受擴張紅利。

特朗普打破了這一傳統。在他的政府改革中,國務院的次序從最優先變為了最「劣後」,其預算面臨斷崖式的削減。受此影響,國務院自然難以維持現有的職能和定位,將面臨「推倒重來」程度的調整和變化。

美媒稱此次國務院重組是美國外交系統數十年來最大的變革。目前實施的是國務院重組計劃的第一階段,未來不排除國務院的預算和規模進一步被削減的可能性,美國的海外使領館也有可能如美媒此前爆料的那樣,被大批關閉。

在此背景下,美國國務院面臨一個艱難的選擇。一條道路是就此擺爛,其職能重新退回到二戰前的初始狀態,成為一個服務和聯絡機構。另一條道路是減員增效,運用新技術提升效率,更加聚焦於經濟、安全領域,實現所謂的現代化轉型。從國務院當前趨勢看,走向後一條道路的可能性更高。

近年來,國務院成為運用新一代人工智能技術最為積極的美國政府部門之一。據國務院人員披露,該部門已將人工智能引入信息收集、整理、文件翻譯等領域,部分替代了人力工作。借助這些新技術,國務院有可能在僱員顯著減少的情況下維持住「基本面」,繼續作為美國對外戰略中的主要觸角。

同時,經費和人員削減必然對美國在國際多邊機制、全球治理等領域的能力有所影響。相對於一般外交工作,這些領域更需要專業性技術支持,更需要持續性的投入。在缺少資金的情況下,美國國務院難以繼續通過外包和外部智力支持的方式引導多邊機制和全球治理的議程。

此外,美國國務院還可能將一些對他國實施「影響力」、試圖影響他國政局的職能轉交給美國軍事和情報部門。這意味著美國在這些領域的政府內部分工將退回到冷戰初期的狀態,即由軍事安全部門主要負責。這種變化可能帶來一些意料之外的結果。國務院在進行此類「民主推進」中一般會兼顧與對象國的外交關係,但軍事安全部門則顧慮更少,更傾向於採取高風險高回報的策略。這可能將給全球安全帶來新的不穩定因素。