在關稅問題上不斷「轉軚」的美國總統特朗普,在是否解僱聯儲局主席鮑威爾的決定上,也再度「轉軚」,最新表明無意炒鮑威爾,更指責媒體散播虛假言論,但希望鮑威爾能在利率問題上採取更積極的行動,這番言論帶動美股急升。美媒引述消息稱,特朗普的態度急劇轉變,跟財政部長貝森特及商務部長盧特尼克曾經介入有關,而白宮的律師團隊也私下審查了總統能否合法地罷免聯儲局主席。

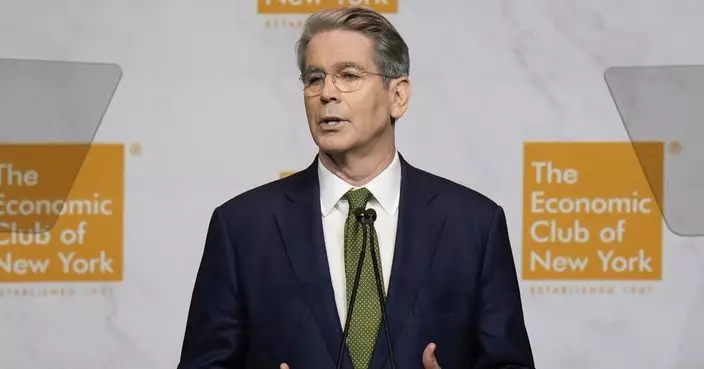

聯儲局主席鮑威爾曾公開表示,因應關稅政策,別期待聯儲局出手救市,惹惱了特朗普。AP圖片

特朗普政府的關稅政策,引起全球股市震盪。鮑威爾在4月16日公開稱,別期待聯儲局出手救市,「我認為市場正在消化當前的形勢,市場正在應對大量的不確定性,而這意味着波動性。鑑於美國總統特朗普的關稅制度正在發生巨大變化,市場會遇到困難是可以理解的。」

鮑威爾還說,真正的問題是貿易政策最終會走向何方,在知道答案之前,無法做出明智的評估,暗示關稅政策朝令夕改,這番話自然惹惱了特朗普,遂引起特朗普連日炮轟鮑威爾 。

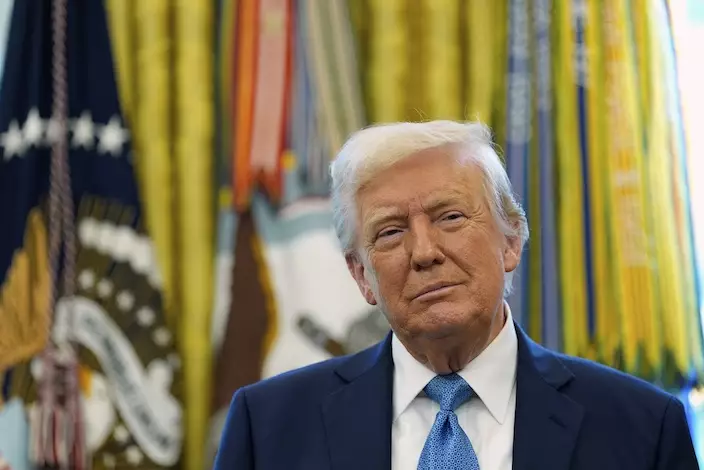

4月17日,特朗普首先在其自家社交平台上發帖文稱:「鮑威爾的行動總是『又遲又錯』,行動太慢的鮑威爾早該像歐洲央行一樣降息了,現在更應該立即降息,鮑威爾「越早走人越好」。

特朗普多次表示要炒鮑威爾,惟周初又「轉軚」聲稱無意撤換。AP圖片

4月18日,特朗普在白宮接受採訪,有記者提到,鮑威爾指即使特朗普要求,他也不會離職時,特朗普反駁稱:「他會走的。如果我要求他,他就會離開⋯⋯我對他不滿意。如果我想讓他走,他很快就會離開,相信我」,表明自己試圖撤換鮑威爾。

之後,特朗普的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)說,總統及其團隊將繼續研究此問題。

4月21日,特朗普再在社交平台發文,以「太遲先生」(Mr. Too Late)及「大輸家」(major loser)形容鮑威爾,警告若不及時減息,美國經濟恐將放緩。相關言論一度更觸發美股當日大幅下挫,道指暴跌近1,000點。

但翌日,特朗普在白宮橢圓形辦公室被記者問及是否計劃解僱鮑威爾時,特朗普竟表示,從來沒打算解僱鮑威爾,即使聯儲局不會立刻減息,但強調希望鮑威爾在利率問題上,採取更加積極的行動。

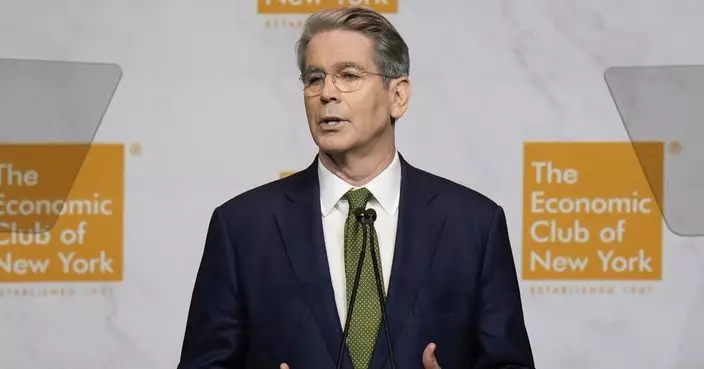

財政部長貝森特。

由步步進逼,到表明不撤換,究竟期間發生何事?據《華爾街日報》引述消息指,特朗普作出不會解僱鮑威爾的決定前,財政部長貝森特及商務部長盧特尼克曾介入。

報道指,之前部分白宮高級官員確實認真看待特朗普解僱鮑威爾的言論。知情人士透露,白宮律師私下審查了試圖解僱鮑威爾的法律選項,包括是否可以「正當理由」罷免鮑威爾。

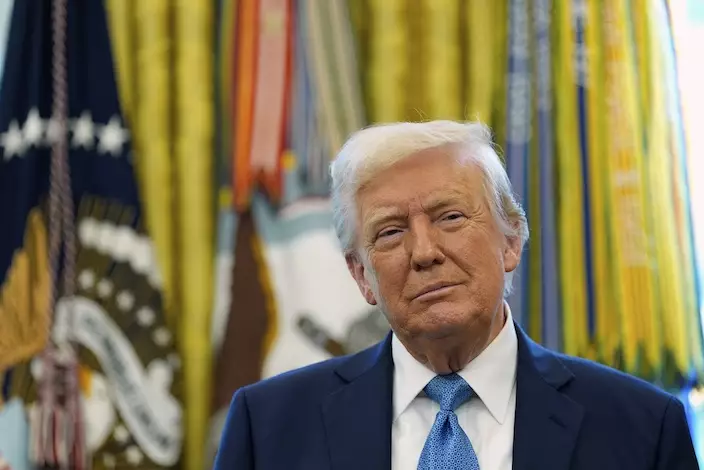

商務部長盧特尼克。

法律規定,聯儲局理事只有在任期結束前,因正當理由才能被解僱,而法院通常將正當理由解釋為瀆職或不當行為,故解僱鮑威爾的「藉口」將使白宮與央行的緊張關係進一步升級。

本周較早時間,特朗普告訴其高級助手他不會試圖罷免鮑威爾時,這些討論就停止了。知情人士指,貝森特及盧特尼克介入後,特朗普才作出上述決定。

貝森特及盧特尼克稱,罷免鮑威爾可能引發深遠的市場混亂及法律糾紛。盧特尼克還告訴特朗普,炒鮑威爾可能不會導致利率有任何實際變化,因為其他理事可能會採取與鮑威爾類似的貨幣政策。

直至本周初,特朗普就告訴其高層幕僚,不會試圖罷免鮑威爾,白宮內相關討論才停止。

事實上,隨着金融市場對特朗普激進的貿易和經濟行動作出拋售反應,特朗普不得不收回威脅,並讓步。

有傳媒分析稱,即使特朗普表面稱對市場升跌毫不在意,但實際他本人和幕僚都密切關注華爾街與大企業對其政策的反應。

大多數分析師認為,試圖在鮑威爾任期結束前將其免職,並不能讓特朗普得到他想要的較低利率,上一次FOMC議息12位理事均支持利率不變。

值得一提的是,特朗普上月提拔了聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)擔任聯儲局負責監管的副主席,惟鮑曼也多次警示,聯儲局不宜過早或過快減息。

長期以來,聯儲局的獨立性一直被華爾街的債券投資者視為「神聖不可侵犯的」,因為若外國投資者擔心政府干預聯邦儲備銀行的貨幣政策,就會減少購買美債,導致利率上升。若聯儲局受制於政治壓力,可能會導致貨幣政策的短視化,無法及時採取行動,從而加劇經濟和金融市場的波動性。

而且,作為全球最重要的央行,聯儲局的獨立性不僅對美國國內經濟至關重要,也影響全球金融市場和其他國家的經濟政策。

Access/Macro首席經濟學家Tim Mahedy指,如果強行拉下美聯儲局主席,市場的反應將是「末日級」,「痛苦會迅速且慘烈」,最終導致總統立即收回成命,否則就會面臨系統性金融危機。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

美國國務院將實施全面重組計劃,國務卿魯比奧在一份聲明中表示,目前的國務院機構臃腫、官僚主義盛行,難以履行重要外交使命。

內地澎湃新聞刊文稱,美媒曾陸續曝出特朗普政府提議大幅削減國務院與國際開發署(USAID)預算,關閉大批海外使領館等涉及國務院改組的內容。自特朗普再次入主白宮以來,美國聯邦政府掀起了一場前所未有的改革風暴,而國務院成為此次改革的主要對象。如今這一激進改革的齒輪已開始轉動,其所帶來的衝擊或將成為美國霸權和國務院職能的歷史拐點。

AP圖片

在特朗普看來,美國國務院是其「排乾華盛頓泥沼」的天然對象。這一機構處於「美國優先」議程的對立面。

其一,國務院是美國多元化議程的主要推動者。國務院長期以來被視為美國推動所謂美式民主價值的核心機構,通過對外援助、文化交流和外交政策,將美國理念從國內延伸至全球,影響國際政治生態。這其中,多元化議程成為「美式民主」的重要組成部分。美國國際開發署作為國務院分支,在推廣性別平等、少數族裔權益和氣候變化等議題上扮演了關鍵角色,向發展中國家投入大量有關性別平等、支持跨性別組織、氣候變化運動的援助項目。

特朗普的支持者認為,這些項目與美國國家利益無關,甚至可能在一些敏感地區引發爭議,讓美國民眾面臨新的風險。此外,國務院和USAID員工在政治捐款上高度傾向民主黨,這進一步加劇了特朗普支持者的懷疑,即國務院所推動的多元化議程是一種在全球範圍內針對特朗普理念的「陰謀」。

其二,國務院被視為是美國「深層政府」(Deep State)的主要代表。所謂「深層政府」,指的是美國國內不受民選官員直接控制、通過政策制定和外部遊說影響政府的官僚機構和智庫網絡。特朗普長期將「深層政府」視為其執政的主要障礙,也有意炒作這一議題,煽動底層民眾和上層精英的對立。國務院被認為是這一隱形權力的核心代表。特朗普認為,國務院的許多政策受到華盛頓智庫、跨國企業和非政府組織的過度影響,USAID也與諸多美國智庫以及外國遊說團體關係密切。特朗普及其支持者指出,國務院和USAID的一些項目間接支持了哈馬斯、伊斯蘭極端勢力等「美國敵人」。這些項目被特朗普政府放大為國務院受到「深層政府」操控的證據。

其三,國務院被視為是經費浪費的「眾矢之的」。特朗普政府將國務院及其附屬機構作為重要審查目標,也發現一些所謂低效和浪費的項目。這些項目包括USAID向伊拉克的「新芝麻街節目」撥款2000萬美元,旨在通過教育娛樂推廣多元化理念,被批評為不切實際;向烏干達和牙買加的LGBTQ倡導項目分別撥款550萬美元和150萬美元,項目效果存疑。此外,USAID部分人道主義援助項目被指行政開支過高,多數資金被用於管理和諮詢,養肥了外包商和諮詢機構,未發揮援助效果。裁減這些項目為特朗普提供了展示「精簡政府」政績的機會。

AP圖片

特朗普針對美國國務院的「斷臂式改革」不僅衝擊國務院職能,更標誌著戰後美國國務院「例外時代」的終結。

作為戰後國際秩序的「設計師」,國務院奠定了美國霸權的基礎。國務院作為外交政策的主要執行機構,通過多邊機制、價值觀推廣和盟友協調,塑造了美國全球領導地位。國務院深度參與美國構建以聯合國、布雷頓森林體系和北約為基礎的全球框架,是所謂「自由國際秩序」的主要設計者和執行者。

馬歇爾計劃是國務院塑造美國全球戰略的巔峰體現。1948年至1952年,時任國務卿馬歇爾主導的該計劃向西歐提供超過100億美元援助,協助歐洲重建。在國務院資深外交官凱南等人的深度運籌下,該計劃不僅恢復西歐經濟,還將盟友綁定在美國的地緣政治軌道上,塑造了對蘇冷戰的戰略基礎。

1949年,北約成立進一步鞏固了美國的軍事霸權。國務卿艾奇遜是北約的主要設計者,他說服歐洲盟友接受這一聯盟。北約象徵美國對西歐安全的承諾,奠定了戰後軍事秩序的基礎。這些措施使美國從孤立主義轉向全球領導。

冷戰期間,國務院的職能和規模迅速擴張,以應對與蘇聯的全球競爭。國務院推動美國國際開發署(USAID)成立,負責管理對外援助,美國使領館數量、外交人員規模和預算規模都穩步上升,國務院逐漸成為聯邦政府中最為龐大的部門之一。

冷戰結束後,國務院職能進一步擴展。上世紀90年代,克林頓政府將「民主推廣」作為外交核心,國務院通過資助非政府組織和選舉監督,擴大在東歐和中亞的影響力。新世紀以來,國務院協調對阿富汗和伊拉克的重建援助,總額超600億美元,涉及基礎設施、教育和治理改革。這些行動顯示國務院從傳統外交擴展到基於價值觀的「國家改造」,涵蓋人權、反恐和氣候變化等領域。

因其在維護美國霸權中的不可替代性,國務院成為美國歷史上多次政府改革和預算削減的「例外對象」。相比之下,美國情報機構、美國軍方更容易成為改革靶子。尼克遜政府時期,中情局遭遇大規模裁員和預算削減,超過1500名僱員被解職,大量涉外職能被取消。與之相對,國務院預算和職能未受影響,甚至有所增加。克林頓政府時期,國防部和情報機構成為「政府精簡」的重點目標,國務院則繼續享受擴張紅利。

特朗普打破了這一傳統。在他的政府改革中,國務院的次序從最優先變為了最「劣後」,其預算面臨斷崖式的削減。受此影響,國務院自然難以維持現有的職能和定位,將面臨「推倒重來」程度的調整和變化。

美媒稱此次國務院重組是美國外交系統數十年來最大的變革。目前實施的是國務院重組計劃的第一階段,未來不排除國務院的預算和規模進一步被削減的可能性,美國的海外使領館也有可能如美媒此前爆料的那樣,被大批關閉。

在此背景下,美國國務院面臨一個艱難的選擇。一條道路是就此擺爛,其職能重新退回到二戰前的初始狀態,成為一個服務和聯絡機構。另一條道路是減員增效,運用新技術提升效率,更加聚焦於經濟、安全領域,實現所謂的現代化轉型。從國務院當前趨勢看,走向後一條道路的可能性更高。

近年來,國務院成為運用新一代人工智能技術最為積極的美國政府部門之一。據國務院人員披露,該部門已將人工智能引入信息收集、整理、文件翻譯等領域,部分替代了人力工作。借助這些新技術,國務院有可能在僱員顯著減少的情況下維持住「基本面」,繼續作為美國對外戰略中的主要觸角。

同時,經費和人員削減必然對美國在國際多邊機制、全球治理等領域的能力有所影響。相對於一般外交工作,這些領域更需要專業性技術支持,更需要持續性的投入。在缺少資金的情況下,美國國務院難以繼續通過外包和外部智力支持的方式引導多邊機制和全球治理的議程。

此外,美國國務院還可能將一些對他國實施「影響力」、試圖影響他國政局的職能轉交給美國軍事和情報部門。這意味著美國在這些領域的政府內部分工將退回到冷戰初期的狀態,即由軍事安全部門主要負責。這種變化可能帶來一些意料之外的結果。國務院在進行此類「民主推進」中一般會兼顧與對象國的外交關係,但軍事安全部門則顧慮更少,更傾向於採取高風險高回報的策略。這可能將給全球安全帶來新的不穩定因素。