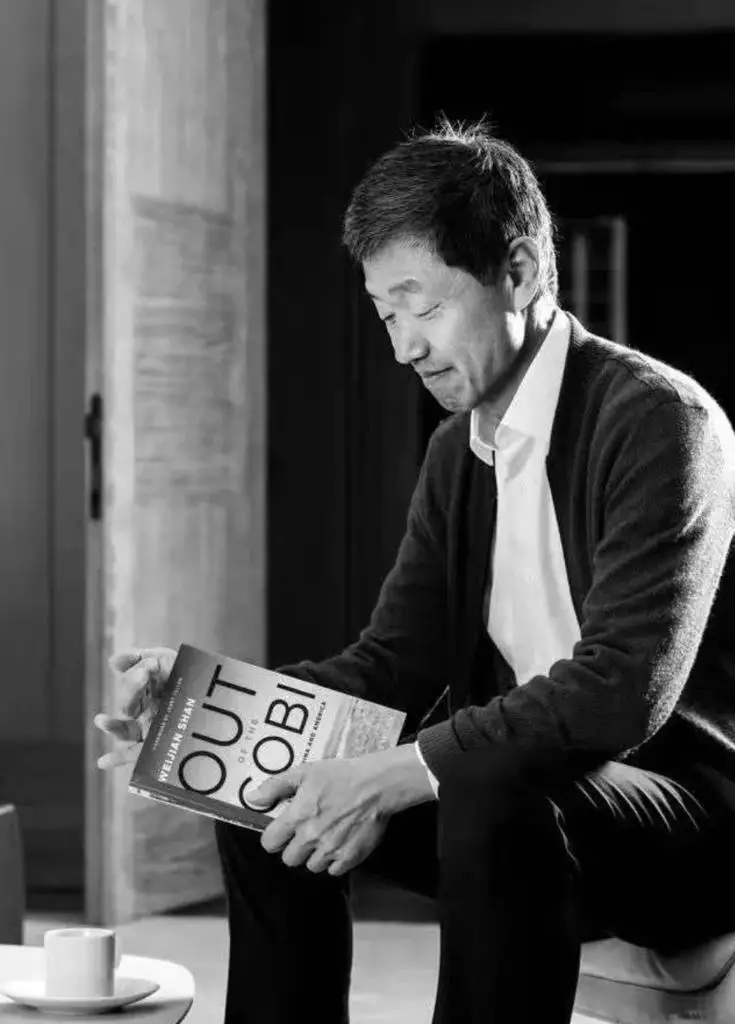

太盟投資集團(PAG)董事長兼首席執行官單偉建,出生在中國,文革期間命運顛倒,被下放到內蒙戈壁務農。幾經周折之後,他來到美國,在伯克利的加州大學獲得碩士和博士學位、曾在世界銀行和摩根銀行供職、在沃頓商學院教授管理。他現在是管理400億美元的太盟投資集團董事長兼首席執行官,著有暢銷書《走出戈壁》(Out of the Gobi, 中英文兩個版本)和《Money Games》。

對於美中兩國之間互動之微妙的理解,任何人難與單偉建比肩。對於亞洲的社會和商業,單偉建是個直言不諱的觀察家。內地微信公眾號「渡十娘」傳發了單偉建接受《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)主編伊格納修斯(Adi Ignatius)的採訪,分析了中國和美國經濟的前景,原文題為Americans Don’t Know How Capitalist China Is。

單偉建。

問:看起來中國經濟在當下是世界上最為健康的,這是否會創造出新的投資機會?

答:儘管起初有些失措,但通過封城、大規模檢測和隔離等措施中國將疫情控制得很好。去年首季GDP同比下跌了6.8% ,但從第二季度開始就反彈而恢復增長。中國經濟增長的動力持續從投資向個人消費轉移。10年前,中國零售市場的規模大約是1.8萬億美元,不足美國零售規模4萬億美元的一半。到了2019年,中國零售的規模達到了6萬億美元,超過了美國5.5萬億的水平。但是中國包括服務在內的個人消費總量對GDP的佔比仍然只有39%,遠低於美國68%的水平以及世界63%的平均水平,所以增長空間很大,也因此造就了很多投資機會,尤其是在針對消費群體的企業中投資的機會。

問:投資者總是被中國龐大的市場所吸引。時至今日,中國市場到底有多開放?

答:我們太盟投資集團(PAG)在整個亞洲投資,時而也在亞洲之外投資。中國是唯一的一個主要經濟體沒有專門審批外國直接投資的監管要求,雖然諸如媒體和互聯網等一些領域仍在限制外資的負面清單之上,但外資往往有合法的渠道和方式在此類領域投入。譬如幾年前,太盟集團在一個數字音樂公司投資了一億美元,後來和QQ音樂合併變成了今天的騰訊音樂,擁有8億獨特的活躍用戶,公司在紐約股票交易所上市,現在市值大約450億美元。在中國市場,成功的關鍵是規模。假如一個企業搞得好,往往願意引進外來的資本,以便迅速地在全國範圍擴張。這就是為什麼中國是私人股權投資(PE)在亞洲最活躍的市場。

問:貿易戰、民族主義以及新冠疫情使得不少人質疑他們供應鏈的戰略——尤其是以中國為製造基地的供應鏈,與本國市場相隔數萬里。你是否觀察到許多供應鏈轉移出中國?

答:自從2018年貿易戰開啓以來,是有一些製造業轉移出中國,但這些對於中國出口和美國貿易赤字的影響都微乎其微。實際上,疫情使得全世界更加依賴中國的出口——2020年11月份中國的出口同比增加了21%,證明以中國為基地的供應鏈是福,不是禍。任何供應鏈的轉移都會緩慢而零星,因為離開最有效率的供應商,而用次等或三等效率的供應商成本很高。美國公司只有在關稅成本高於轉移成本的時候才會那麼做。而且,如果要採購低附加值產品,從中國轉移到越南或墨西哥比較容易,但是要轉移包括有許多本地供應商在內的整個供應鏈,談何容易?況且,假如市場就在中國,把生產轉移哪裡去?通用汽車公司在中國的銷量超過美國、加拿大和墨西哥的總和,它能夠把在中國的生產挪到哪裡去?中國也是蘋果公司iPhone的最大市場,在中國的用戶大約是美國用戶的兩倍。

單偉建著有暢銷書《走出戈壁》(Out of the Gobi)。

問:美國繼續對中國妖魔化,中國的人權政策不佳對自己的形象也不利,外國投資者如何能夠確保自己不成為更大規模的政治和經濟爭端的犧牲品?

答:每個國家都有人權問題,只不過形式不同。投資者在世界任何一個地方都應該承擔改善人權的社會責任,在各個方面用高標準要求自己,包括勞工政策、性別平等、人力資源的投資以及慈善捐助等等。太盟集團無論在哪裡,都遵照同樣的環保、社會責任和法人治理政策的標準。

問:特朗普政府不遺餘力地要給中國的經濟和企業造成傷害。美國真有能力損傷中國經濟嗎?

答:局部是可以造成損害的,但是整體來講影響不大,而且同時給美國帶來傷害。特朗普的貿易戰是個徹底的失敗。他聲稱貿易戰目的是減少美國的貿易赤字,結果2020年11月份美國對華的貿易赤字比他剛上台時的2017年1月高了70%。而且美國消費者承擔了高關稅,因為中國出口到美國的產品平均到岸價格並沒有下降。市場一般預測中國經濟今年會增長7%到8%,這就意味著儘管有貿易戰、科技戰,乃至資本戰——美國政府限制本國人對華投資,到了2022年,中國經濟很可能會比2019年高出10%,而於時美國經濟大概不過恢復到2019年的水平。這是根據國際貨幣基金組織的預測。我認為唯一能夠遏制中國增長的國家是中國自己——假如她犯政策錯誤的話。同樣,只有美國自己可以威脅美國經濟至尊的地位——基礎設施投資不足、限制貿易等政策就會帶來這樣的結果。

問:美國繼續對中國妖魔化會帶來什麼危險?

答:特朗普某些針對中國的言論和行為不過是轉移視線,掩蓋自己在國內施政的失敗,包括在抗疫保護民眾方面失職:美國人口不及中國的四分之一,而新冠死亡人數是中國的一百倍,而且還在繼續增加。兩國之間確實存在真正的分歧,但是在過往的歷史中,兩個國家都能夠妥善處理這些分歧而不造成或加劇雙邊關係的緊張。在特朗普之前,美國一直遵循著相當一貫的外交政策。一般期待拜登政府會恢復一貫性的政策,在國際機構的框架下處理問題,我想如此可以緩和雙邊關係。尼克松1972年訪華時,兩國之間差異巨大,這些差異包括政治、經濟,當然還有意識形態。然而,兩國仍然找到互惠合作的共同基礎。今天的差異和那時比可以說是小巫見大巫,在許多領域中兩國都可以從合作中受益。畢竟,兩國都是彼此最大的貿易夥伴,中國還是美國政府的頭號債權人,持有一萬億美元的美國政府債券。坦白說,一個崛起的中國確實威脅美國在經濟和科技上至高無上的全球地位,但並非美國政客所渲染的威脅美國的國家安全,因為中國並不輸出意識形態或是政治制度,也不在世界上任何地方企圖顛覆它國政府。但是中國不會放棄其領土主張,而所有這些主張都是在中華人民共和國成立之前就存在了。真正的危險是台灣問題。如果美國放棄一個中國的政策而支持台獨,那麼衝突就不可避免,其後果對於全球市場的影響是難以想象的。

問:中美會真正脫鈎嗎?

答:這裡那裡會的,但不可能不伴隨高昂的成本,也不可能完全脫鈎。特朗普政府發動的科技戰逼使中國發展自己的關鍵技術,包括一直依賴美國的半導體芯片技術。中國要在一些領域中趕上美國需要數年甚至數十年的時間,而且成本極高。但是科技戰也傷害美國供應商。美國前十名半導體芯片製造商在中國的銷量是在美國的3倍左右,丟掉中國市場對於美國科技公司來講代價高昂,使它們失去研發資金的一個主要來源。

問:在未來幾年中國經濟最大的風險是什麼?

答:中國經濟在過去的30年中增長了36倍,主要是因為市場化的改革,造就了一個很有活力的民營經濟,貢獻大約三分之二的GDP。但是國有經濟仍然過大,缺少效率。中國經濟將面臨巨大的挑戰,隨著人口老齡化,儲蓄率會大幅度下滑,因此投資速度就會放緩。要持續發展,就要繼續改革,繼續國企民營化,繼續將驅動經濟增長的引擎從投資逐步轉移到個人消費。

問:你擔心中國的債務嗎?

答:我看不到系統性的風險,無論是中國的銀行體系還是中國經濟中都看不到系統性風險。有些專家們看到一些債務違約和破產的事件就談虎色變,其實在市場經濟當中,債務違約和破產是常見的。只有此類事件大幅增多才預兆經濟危機。在2020年,世界歷盡艱辛,而中國企業債務違約事件並沒有大幅度增加。實際上,中國是世界主要經濟體當中唯一取得正增長的國家。中國的貨幣政策適度從嚴,政府債券的收益率是美國政府債券收益率的3.5倍左右。2020年人民幣對於美元升值了6%。所有這些都證明瞭中國經濟的強壯。

問:美國人不瞭解中國什麼?

答:美國人不知道中國有多麼的資本主義。中國經濟的迅速增長是擁抱了市場經濟和私企的結果,中國是世界上最開放的國家之一:她是世界上最大的貿易國,也在2020年超越美國成為世界上第一大外國直接投資的對象。政府開支的重點是國內基礎設施的建設。時至今日,中國比美國有更好的高速公路、鐵路系統、橋梁和機場。譬如,在過去的15年中,中國建成了世界最長的高速鐵路系統,總長3.8萬公里,超過中國以外世界其它地區高鐵總長的兩倍。而美國沒有快速高鐵。從波士頓到芝加哥的距離與北京到上海的距離差不多,乘坐中國最快的高鐵只需要4小時18分鐘,而美鐵(AMTRAK)最快需要近22個小時,票價比中國的高鐵貴50%。中國之所以能夠在基礎設施上投資這麼多,是因為儘管其軍費歷年增長,但仍然不足美國的四分之一。

問:那麼中國人不瞭解美國什麼呢?

答:中國人不瞭解美國有多麼社會主義。美國有社會保障體系,而且向富人徵收資本利得稅。相比之下,中國仍在搭建其社會保障體系,目前仍然資金嚴重不足,而且尚沒有落實到人頭上的保障計劃。中國不徵收個人資本利得稅。時至2020年,中國的十億美元富翁比美國還多,而且以美國三倍的速度產生新的十億富翁。因此,按照基尼系數,中國財富分配的不均的情況比美國還要糟糕。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **