敘利亞局勢急劇演變,12月9日消息,叙利亞前總統巴沙爾•阿薩德及家人已經抵達莫斯科,俄羅斯為其提供了庇護。前一天,叙利亞反對派武裝宣稱進入首都大馬士革,後在電視講話中稱已「解放大馬士革並推翻阿薩德政權」。

內地《封面新聞》對話中國前駐叙利亞外交官、中東問題前特使吳思科,其深入分析了叙利亞當前形勢,並強調中方希望敘利亞能夠避免進一步的暴力衝突,以政治對話的方式解决問題。

中國政府中東問題前特使吳思科。

叙利亞在地區重要性怎樣?吳思科表示,叙利亞處於亞洲西部,處在中東地區的心臟地區。它的地位確實很獨特,美國前國務卿基辛格曾經有一句話,沒有叙利亞就沒有中東的和平,這也是歷史經驗的一種總結。因此叙利亞是一個很重要、很敏感的地區。

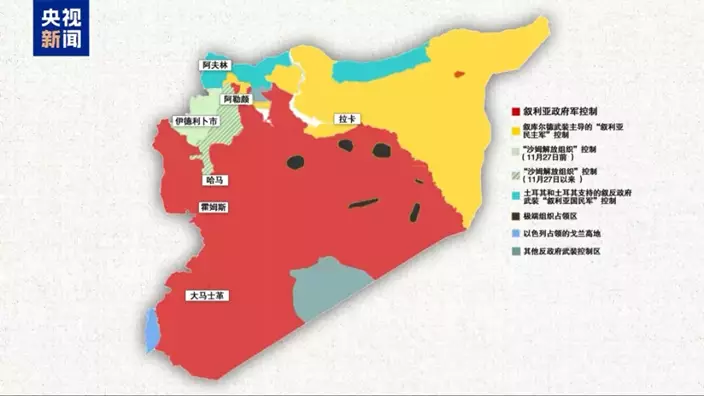

叙利亞位置示意圖。央視新聞圖片

叙利亞北部是北約成員國土耳其,東邊與長期處於戰亂中的伊拉克比鄰,在西南方向同約旦是鄰居,又與中東地區很重要的大國伊朗長期保持一種非常密切的關係。總體看,叙利亞在中東地區處於很重要的位置。

自2011年叙利亞內戰爆發以來,國內局勢動蕩不安。多個國家在叙利亞展開戰略博弈,各方均有其支持者,派系林立成為該國常態。

叙利亞危機發生後,卡塔爾、沙特阿拉伯和其他幾個阿拉伯國家轉而支持叙利亞反對派,阿拉伯國家聯盟(下稱「阿盟」)中止了叙利亞的成員國資格。直到2023年,被圍困和孤立的12年的叙利亞才得以重返阿盟。

阿盟重新接納叙利亞後,暫時緩解了叙利亞國內的緊張局勢。但是,美國和歐洲國家對叙利亞的長期制裁使這個國家經濟發展非常困難,民衆苦不堪言。

過去兩個月,叙利亞反對派武裝多次利用以色列對叙利亞空襲之際展開軍事行動。這一次的戰事發展與黎以關係和周邊局勢密不可分。回過頭看,叙利亞局勢的變化遠遠超過了所有人的預計。

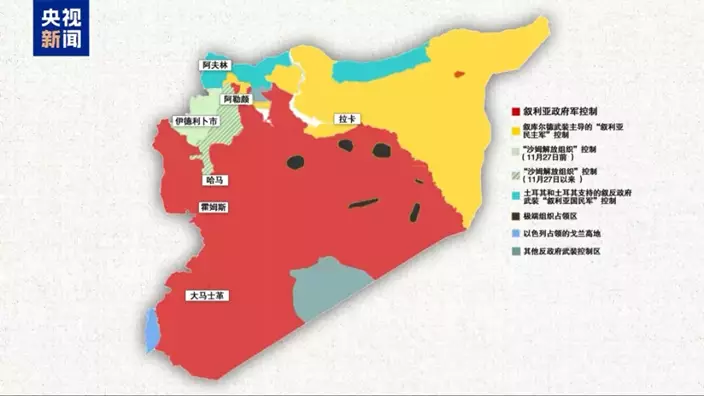

叙利亞局勢示意圖。央視新聞圖片

叙利亞局勢為何急轉直下?吳思科分析,原因是多方面的。

首先,叙利亞政府在過去幾年錯誤地認為叙利亞反政府武裝已經難以徹底改變國內政治格局,因而减少了對於軍隊的投入。

其次,叙利亞此前局勢的相對穩定有賴於地區盟友和夥伴的幫助。如今,巴以局勢延宕,俄烏衝突也牽制了俄羅斯對叙利亞的幫扶。

叙利亞內戰以來,俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主党對叙利亞政府給予大力支持。但在最近的十多天,這三方面基本上沒有提供實質性的支持。

擔任中國政府中東問題特使期間,吳思科多次前往叙利亞,同政府方面進行接觸,也同兩個反對派的領導人進行了接觸。

吳思科回憶,當時他明確向他們表示,中國不是去庇護哪一方面,也不是反對哪一方面,而是希望能够找到一個更穩妥的解决辦法,避免暴力行動升級。

基於此,中國同叙利亞和廣大阿拉伯國家是有共識的。中國在叙利亞問題上,不是去謀求私利,而是出於叙利亞的利益,也是中東地區的利益。

2011年10月27日,時任叙利亞副總統沙雷(右)在大馬士革會見時任中國中東問題特使吳思科。新華社圖片

吳思科說,叙利亞是中國的友好國家,叙利亞對中國一直非常友好。在叙利亞工作生活過四年多,叙利亞人民的文化修養、社會環境都給他留下了很深刻的、很美好的印象。

吳思科強調,叙利亞發生內戰,沒有贏家,只會給叙利亞乃至該地區帶來灾難。中國不希望看到這種局面的出現,並為此做出不懈努力。

希望叙利亞能够避免暴力衝突,實現政治解决,既是中國政策的主張,也是中國的一種良好的願望,中國一直不斷為此做出努力。

中國一直堅持的和平共處五項原則中的最重要的一條,就是不干涉別國的內政,尊重一個國家的主權,不干涉內政的立場。中國主張通過政治對話的方式解决,這也是中國進行外交努力的一個重要原則和指導思想。

正如外交部發言人12月8日回應的那樣,中方希望叙利亞儘快恢復穩定。中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離叙,同在叙留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。

用軍事手段解决問題不會有勝者,遭殃的是叙利亞國內的百姓。叙利亞各方應該把人民的利益放在優先考慮,通過談判的方式來解决問題,這才是解决叙利亞問題的根本。

注:

吳思科曾任中國駐叙利亞大使館一秘、中國駐埃及大使館公使銜參贊、外交部西亞北非司司長、駐沙特大使、駐埃及大使、駐阿拉伯國家聯盟首任全權代表、中國政府中東問題特使、全國政協外事委員會委員等職。

擔任第三任中國政府中東問題特使期間,吳思科為推進巴以問題、叙利亞問題等地區熱點問題的和平解决進行了大量斡旋和勸和促談工作,獲得中東地區多方認可。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

在美國政府揮舞關稅大棒、中美經貿關係發生深刻變化的背景下,中國外貿大省、重點外貿城市紛紛積極應對。

內地澎湃新聞注意到,2025年一季度數據顯示,盡管全球供應鏈動盪加劇,中國外貿仍展現出強大韌性,廣東、江蘇、浙江、上海等七大省市進出口數據呈現增長趨勢,用海關總署副署長王令浚的話說就是,「實打實起到了挑大樑作用」。

近日,上海、浙江、江蘇、天津和湖南等地的黨政主要負責人,先後與外貿企業進行座談調研。其中,上海市、區兩級領導密集走訪調研外貿外資企業,全力支持企業穩定發展,這一系列舉措都彰顯了中國穩外貿的決心與行動力。

4月16日,北京2025年首趟中歐班列(北京—莫斯科)發車。新華社圖片

在全球經濟一體化的大背景下,外貿依存度(進出口總額佔GDP比重)成為衡量一個地區經濟外向程度的關鍵指標。

中國加入世界貿易組織後,外貿依存度一度大幅攀升,根據中經數據顯示,2004年達到69.8%的峰值。此後,隨著國內經濟結構調整以及內需市場的不斷擴大,外貿依存度逐步回落,2023年降至33.1%。

盡管整體呈下降趨勢,但不同地區和城市的外貿依存度仍存在顯著差異,而那些外貿依存度高的地區和城市較容易受到衝擊。

東部沿海地區憑借外向型經濟特徵,外貿依存度普遍偏高。比如,2024年,浙江金華進出口總額達8795億元,其中出口7719億元,外貿依存度超100%,遠超深圳的90%,其中義烏市貢獻全金華超80%的出口額。

作為外貿大省,浙江對美出口規模佔全省出口總額的16.2%,外貿依存度全國第一。為此,浙江省貿促會將推出「浙裡出海」專項行動,將舉辦5大系列30多場活動,幫助企業有效應對風險、科學海外布局、開拓多元化市場。

從行業維度來看,以出口導向型產業為主的城市,如電子信息、服裝紡織、玩具製造等產業集聚的城市,受衝擊更為直接。為此東莞出台「穩外貿30條」,全力防範和化解外部風險和衝擊,在開拓多元市場方面提出了9條舉措,力求通過鞏固發展外貿新業態和大力拓展新興市場雙向發力。

去年重登「中國外貿第一城」的深圳,則從支持企業線上線下開拓市場、發揮出口信用保險作用、擴大重點商品進口規模、增強企業綜合服務保障機制等10個方面,提出一系列具體舉措。

在省級層面,廣東提出要多措並舉穩住外貿市場,穩固現有貿易渠道,積極開拓多元市場,在擴大服務貿易上多做文章,更好保存量、拓增量。

從控制塔上俯瞰上海洋山港四期無人碼頭。新華社圖片

中美經貿關係的深刻變化對外貿依存度高地區和城市帶來巨大挑戰的同時,也促使這些地區和城市加快轉型升級和市場多元化步伐。長三角各省市在穩外貿方面各顯神通,發揮各自的亮點和優勢積極突圍。

上海在穩外貿過程中充分發揮了金融中心和高端製造業的優勢。一方面,為外貿企業提供更加便捷、高效的金融服務,降低企業的融資成本和風險;另一方面,上海的集成電路、醫療器械等高端製造業企業不斷增強在國際市場的話語權和定價權,實現了外貿出口的穩定增長。

此外,上海還積極舉辦各類國際展會和貿易促進活動,如進博會等,為國內外企業搭建交流合作的平台,推動貿易自由化和經濟全球化發展。上海部分區還鼓勵企業加大對共建「一帶一路」國家、東盟、中東及拉美市場的開拓力度。

浙江積極推動產業升級和創新發展,以應對衝擊。一方面,大力發展人工智能、機械人等新興產業,如杭州的「六小龍」企業等,提高產品的科技含量和附加值,增強在國際市場的核心競爭力。

另外,浙江還加強與「一帶一路」沿線國家和地區的貿易合作,開拓新興市場,為外貿穩定增長提供了有力支撐。數據顯示,2024年,義烏市對共建「一帶一路」國家合計進出口4133.40億元,同比增長18.2%,佔同期義烏進出口總值的61.8%,成為拉動外貿增長的核心動力。

江蘇在穩外貿方面則注重提升高附加值產品的出口佔比,通過技術創新和產業升級,不斷提高產品的質量和競爭力。蘇州的電子信息產業在半導體、集成電路等領域加大研發投入,突破關鍵核心技術,實現了從低附加值的加工製造向高附加值的研發創新轉變,降低了關稅對產業的影響。

同時,江蘇積極利用RCEP協議等區域合作協定,加強與亞太地區國家的貿易往來,擴大市場份額。淮安2024年出口增速位列江蘇省第二,市委書記史志軍強調及時調整優化產品結構和業務結構,挖掘新興市場和國內市場。

在這場持續博弈中,中國通過「內循環為主、雙循環相互促進」的戰略,各地通過政策創新、產業升級和消費激活等多種措施,逐步構建起內外聯動的經濟韌性。

2023年底,國務院辦公廳印發《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》。內外貿一體化,是要堅持「一體化」發展,幫助企業「兩條腿」走路。既要開拓國內市場,也要開拓國際市場,既鼓勵外貿企業轉內銷,也鼓勵內貿企業做外貿。

面對來自外貿的挑戰,各地也都在努力通過政策引導、標準銜接、平台建設等多維度措施,幫助企業克服市場分割、標準差異等難題,讓企業可以根據市場形勢的變化,在國內國際兩個市場間順滑切換。

比如,自年初以來,上海市商務委就積極推動外貿企業拓內銷工作,到重點外貿企業開展走訪調研,會同各區商務部門、重點行業協會等摸排外貿企業出口拓內銷意向;同時,積極發動上海各大電商平台和企業,發揮電商優勢推出相關服務舉措,助力本市外貿企業開拓國內市場、拓寬內銷渠道。

再如,浙江寧波慈溪打造家電行業內外貿一體化發展平台,提供內外貿產銷對接、全產業鏈要素資源對接等服務,聚集了行業上下游企業超1萬家。不少企業已嚐到內外貿一體化的甜頭,實現了內外貿「雙促進、雙增長」的局面。

中美經貿關係的深刻變化既是挑戰,也是中國外貿城市版圖重構的契機。東部沿海地區需加速技術升級與市場多元化,中西部則需依托陸路通道與產業轉移構建新優勢。從上海密集調研外貿企業到義烏商人的靈活應變,從粵港澳「新三樣」崛起至廣西邊境貿易火爆,中國外貿正以多層次、多維度策略應對變局。

這場博弈是「持久戰」與「攻堅戰」,而中國的統一大市場、全產業鏈與制度優勢,終將在全球化裂變中開闢新航道。只要繼續堅持開放與創新雙輪驅動,就能在不確定性中錨定確定性,實現外貿高質量發展。