「楚弓楚得」這個成語最早的相關典故出自於漢代劉向所寫的《說苑》,在《至公》中有提及:「楚共王出獵而遺其弓,左右請求之。共王曰:『止!楚人遺弓,楚人得之,又何求焉?』」

春秋五霸之一的楚莊王病逝,其子熊審繼位,是為楚共王。基於父親一生戎馬稱霸中原的豐功偉績,楚共王即位後自然不敢怠倦。在料理完楚莊王的喪事後,楚共王馬上就收拾好心情,準備在政壇上大展拳腳。他一方面與齊國結盟,另一方面則繼績與晉國及其盟國打好關係。利用楚莊王的聲威,在短短兩年間,楚共王就與多國諸侯達成盟約,成功結下蜀之盟,讓楚國霸業達到鼎盛時期。

公元前589年,楚國與齊國結盟,在蜀(今山東泰安西)召周邊各諸候國會盟,史稱蜀之盟。由楚國領導的蜀之盟是春秋以來參與國最多的一次盟會,而秦國也參與了加盟。(網上圖片)

在政務之外的餘閒時間,楚共王最愛到郊外打獵騎射,所以在獵場可以經常看到他被侍衛圍繞、在快馬上執弓獵獸的身姿。由於喜愛狩獵,所以楚共王專門打造了一把弓。這把弓精美且結實,令楚莊王對它愛不釋手。要是哪天沒有對弓弦進行保養,楚莊王都會感到坐立難安。

弓囊與弓箭。(網上圖片)

有一天,他外出打獵。恰好面前出現了一隻獵物,楚莊王自然緊緊追趕。可就在越追越近,手往弓囊一探時,楚莊王卻發現他的愛弓不見了!隨行的從僕為好弓的丟失而感到可惜,一致認同地對楚共王說:「大王,讓我們回頭沿路把弓找回來吧!」沒想到,楚共王居然搖了搖頭拒絕道:「不必去尋找了!這弓丟在楚地,相信拾者也當是楚國人。既然同是楚國人,就沒有必要再去尋找它了。」隨從人員一聽,邊點頭、邊欽佩地說:「大王英明!」於是,他們繼續他們的打狩之旅,並沒有再去尋找弓弦。

元人狩獵。(網上圖片)

後世據此典故引申出「楚弓楚得」這個成語,意思是指自己雖有得失,但由於受益者是自家人,所以好處並沒有外流;含褒義。

松齡圍位於廣東惠州龍門縣平陵街道山下村,距離圩鎮約3公里。松齡圍始建於清光緒年間,為三堂四橫一禾坪一池塘的客家圍屋。該處在近代中國史中發揮了重要的作用,曾為工農紅軍第四師休整地。由松齡圍、白芒坑黨小組農會婦救會成立遺址老屋祠堂、鏟頭坳伏擊戰遺址、白芒坑保衛戰遺址、洪亞仁茶店遺址組成現今的白芒坑革命遺址群,面積約3.5平方公里。

白芒坑革命舊址群 (網上圖片)

1927年12月27日,由廣州起義餘部組建的工農紅軍第四師在師長葉鏞率領下,由龍門縣城轉戰白芒坑,在松齡圍休整了三天。洪亞仁茶店的老闆用茶水熱情招待了紅四師官兵。紅四師官兵在白芒坑期間與群眾的關係也十分密切。白芒坑有個「三眼泉」,是當地群眾取水飲用的地方。紅四師駐紮在白芒坑期間,擔心飲用水不夠群眾喝,便將「三眼泉」挖深、拓寬。後來,經過抗日隊伍、解放軍隊伍不斷的修建完善, 「三眼泉」成為頗具革命傳奇色彩的「紅軍井」。

白芒坑的紅軍紀念園 (網上圖片)

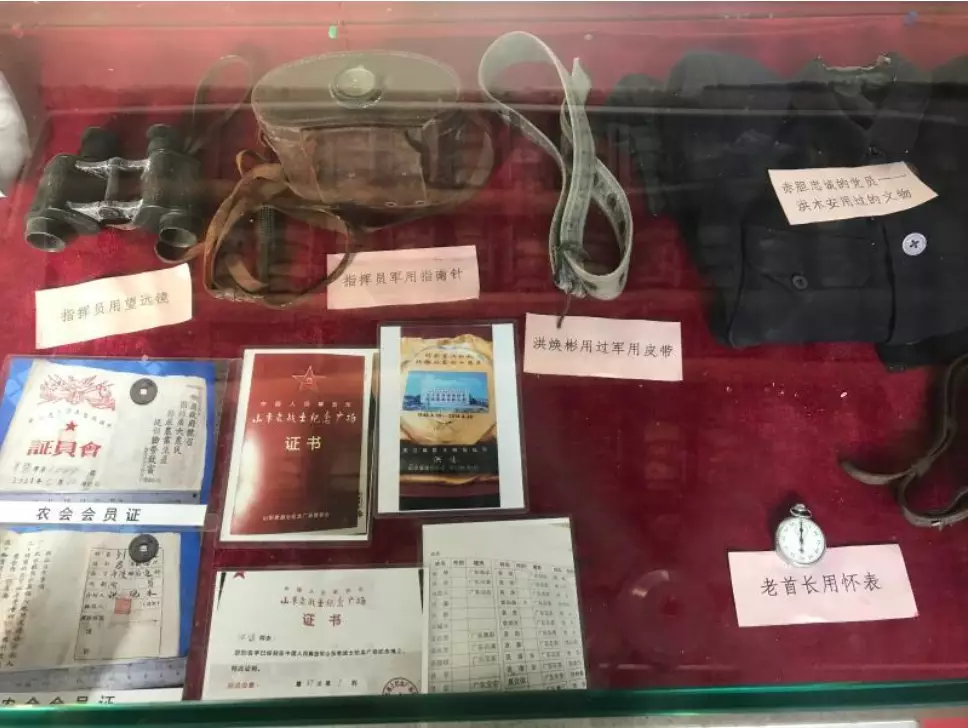

1944年3月10日,洪月沖、洪月明、洪亞仁、洪木安及呂甫英等人以舞醒獅為名進行串聯活動,在白芒坑老屋祠堂成立了30多人的農會組織,洪月沖任會長,洪月明任副會長;同時成立了婦救會,劉運英任會長,朱石妹任副會長。6月25日,白芒坑民兵自衛隊洪進光、洪水安在茶店地段放哨時,在洪亞仁的協助下抓獲了1名為日軍探路的漢奸,當場查獲其隨身攜帶的日軍軍用地圖和指南針。白芒坑民兵自衛隊與平陵鄉聯防隊配合在鏟頭坳伏擊巡迴騷擾平陵地區的日軍,傷敵10多人,斃敵2人,繳獲槍支和彈藥若干。農會會長洪月沖為掩護部隊撤退受重傷犧牲。

紅四師在白芒坑休整時的徐向前住所 (網上圖片)

1948年4月12日,國民黨軍保八團一個加強營和平陵吳伯梅聯防隊共500餘人從西、南、北三面圍了當時駐守平陵白芒坑村的博龍河人民解放軍部隊——飛龍隊。飛龍隊60多人在謝光、邵國良、林志的指揮下和白芒坑民兵的配合下奮起反擊,搶佔制高點,激戰一天,最終將敵擊潰。此戰擊斃國民黨軍8人,擊傷30多人,是一場以少勝多的保衛戰。

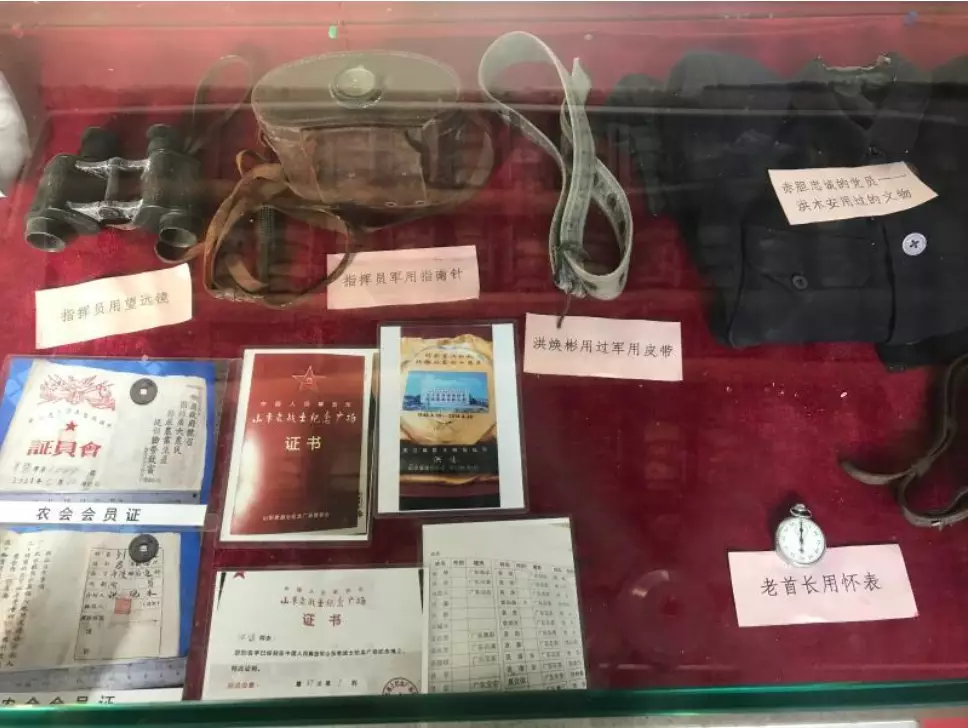

白芒坑村民捐獻出的革命時期的老物件 (網上圖片)

白芒坑革命遺址群整體保存較為完整。工農紅軍第四師休整地遺址松齡圍,為三堂四橫一禾坪一池塘的客家圍屋。始建於清光緒年間,坐東南向西北,總面闊55.15米,通進深26.4米,占地面積約1456平方米,有房屋80多間,結構形式為土坯磚瓦結構,是典型的客家三進式建築,目前保存較好,用於開放展覽。白芒坑黨小組農會婦救會遺址老屋祠堂,原為三堂三橫、土木結構的客家圍龍屋,前有池塘,後有群山,中間為洪氏祠堂,占地面積約2500平方米。目前,舊址只剩下一個用鐵片臨時搭建的拜祭點,其他房屋都已坍塌。現在已經平整土地,重新開始種植作物。遺址前有村道橫穿而過,後種有30畝樟樹。鏟頭坳伏擊戰遺址,位於山坳,兩邊是高山密林,植被保存良好,前往遺址的沿途現已鋪設好水泥路。白芒坑保衛戰遺址,位於山林,林木茂盛。洪亞仁茶店是白芒坑村民洪陽明夫婦帶著兒子洪亞仁,在村口路邊開設的一個茶亭,方便過往客人歇腳、飲食。目前,洪亞仁茶店遺址已經納入龍門紅軍園建設,在距離原址20米處重建。重建後是是一間鋼筋混凝土水泥磚砂石結構的瓦房,牆體土黃色,琉璃瓦頂,位於龍門紅軍園入口右側,前有小廣場,側面是荷花塘,建築占地面積約46.6平方米。

芒派村村委後面的竹林曾是紅軍的運糧小道 (網上圖片)

白芒坑革命遺址群於2010年10月28日被龍門縣人民政府公佈為龍門縣文物保護單位。2013年12月中共廣東省委黨史研究室授予其為廣東省中共黨史教育基地。2015年2月13日被惠州市人民政府公佈為惠州市文物保護單位。2017年9月被中共惠州市委公佈為惠州市愛國主義教育基地。2009年8月被中共龍門縣委授予龍門縣黨員教育基地。2018年被惠州學院授予繼續教育培訓專案現場教學基地。

文章文字版權由廣東人民出版社許可