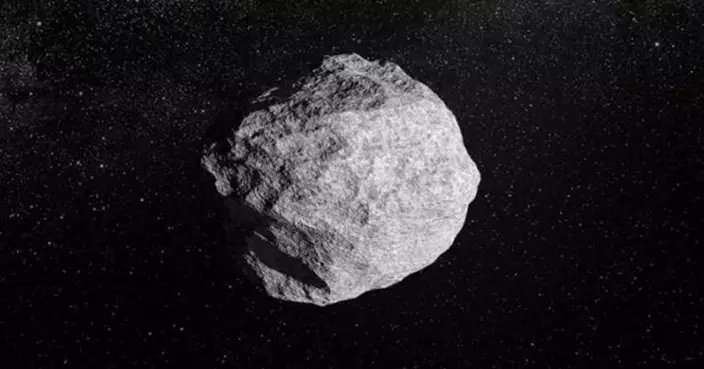

NASA預測,小行星「2024 YR4」2032年撞擊地球的機率增至3.1%,成為現代預測史上最具威脅性的太空岩石。

「2024 YR4」被歸類為「滅城等級」的小行星

據《每日郵報》報導,根據天文學家對亮度和反射光的推測,「2024 YR4」的直徑約在40至90公尺之間,組成成分相對典型,並非富含稀有金屬的小行星。儘管這顆小行星不會像6600萬年前導致恐龍滅絕的直徑為6英里(約10公里)的小行星那樣引發全球災難,但仍被歸類為「滅城等級」的小行星。

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.

— NASA (@NASA) February 20, 2025

Our understanding of the asteroid's path improves with every observation. We'll keep you posted. https://t.co/LuRwg1eaCv pic.twitter.com/SfZIxflB95

歐洲太空總署(ESA)行星防禦辦公室主管莫伊斯(Richard Moissl)表示,小行星撞擊地球是「極其罕見」的事件,目前並不構成危機,他說:「它不是恐龍殺手,也不是星球殺手,最多只是個城市殺手。」

3.1%的撞擊機率創下現代預測史上新高

這次3.1%的撞擊機率創下現代預測史上的新高,上一顆尺寸超過30米的小行星是2004年代號99942阿波菲斯(Apophis),曾一度被估計有2.7%的機率在2029年撞擊地球,但後續的觀測排除了這種可能性。

New observations of 2024 YR4 have enabled planetary defense experts to refine the asteroid's chance of impact in 2032. As nightly observations continue, the impact probability will continue to be updated.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 19, 2025

Learn more: https://t.co/h3KfDYcQoa pic.twitter.com/APXNcYfip4

初步預測撞擊機率為1.2%

「2024 YR4」最早是在去年12月27日由監測夏威夷大學ATLAS望遠鏡的天文學家發現,當初初步預測的撞擊機率為1.2%,立刻被列入NASA的自動警示系統「Sentry」的風險名單中。這份名單按照已知的近地天體(NEO)依據其可能撞擊地球的可能性進行排名。

若小行星直接撞擊地表 爆炸將使岩石碎片以每秒16公里以上的速度向外噴射

加拿大退役太空人哈德菲爾德(Chris Hadfield)發出警告,如果小行星在進入地球大氣層時沒有解體,而是直接撞擊地表,爆炸將使岩石碎片以每秒16公里以上的速度向外噴射,比國際太空站繞地球飛行的速度還要快。

NASA says there's now a 3.1% chance that asteroid 2024 YR4 will hit Earth in 2032

— Latest in space (@latestinspace) February 18, 2025

This is the highest risk assessment an asteroid has ever received pic.twitter.com/N8tLS7kNmR

類似事件曾發生於1908年,當時一顆小行星在西伯利亞上空爆炸,威力相當於5000萬噸TNT,摧毀了約830平方英里(約2149平方千米)的森林,據報造成至少3人死亡,這一事件被稱為「通古斯事件」(Tunguska Event)。

目前的預測顯示,「2024 YR4」潛在的撞擊地點包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯半島和南亞等地。但莫伊斯強調,現在討論遷移等極端應對措施為時過早。

小行星「2024 YR4」想像圖(ESA-Science Office)

科學家:如果風險上升到超過10% IAWN將發出正式警告

NASA科學家貝茲(Bruce Betts)表示,他並不感到驚慌,儘管這些數字上升無疑令人擔憂,但隨著天文學家收集到更多數據,機率可能會暫時上升,但最終迅速歸零。莫伊斯也解釋,如果風險上升到超過10%,國際小行星預警網(IAWN)將發出正式警告,建議所有受威脅地區的聯合國成員開始制定應對計劃。