兩名在韓留學的內地學生,原定來港一星期歡度聖誕,殊不知本周四(22日)入境後,收到衞生署的陽性核酸通知,打亂行程,所幸被警方及時發現,並拖以援手。兩人事後自製影片感謝警員,形容香港警察親切有禮、細心體貼,「辦事效率超級高,超級靠譜」。

點擊看圖輯

兩人流落街頭,所幸被警方及時發現。香港警察FB圖片。

警隊提供溫暖又安全的地方,讓兩名內地生放心地等待前往隔離中心。香港警察FB圖片。

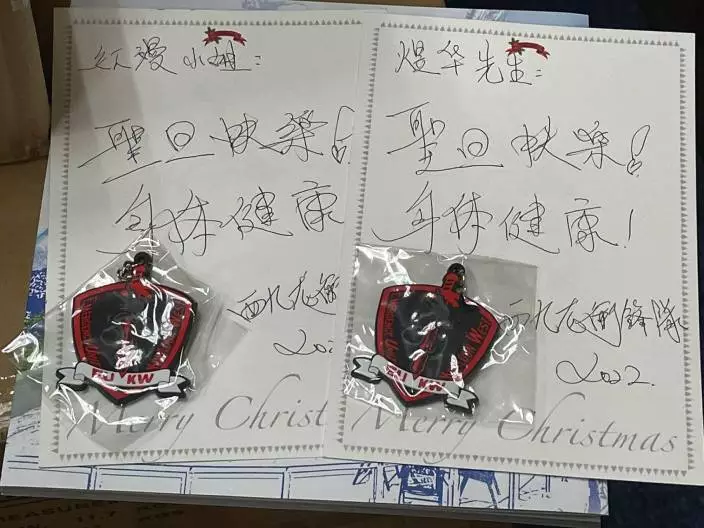

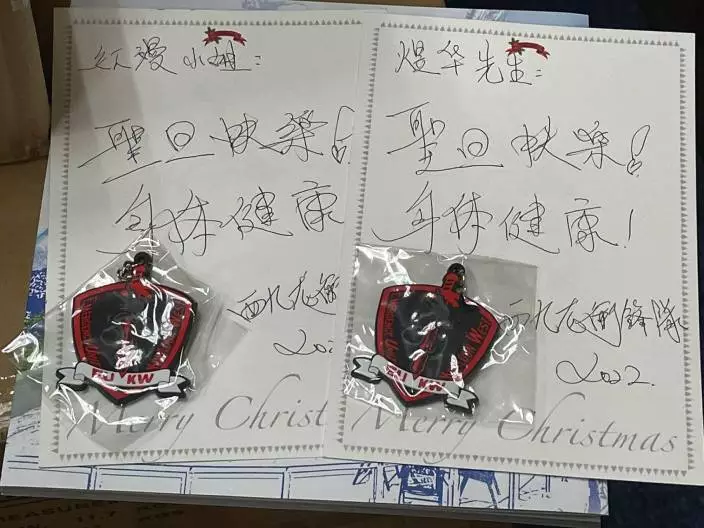

聖誕節臨近,警方特別送上聖誕賀卡和小掛件給紅漫和煜華兩人。香港警察FB圖片。

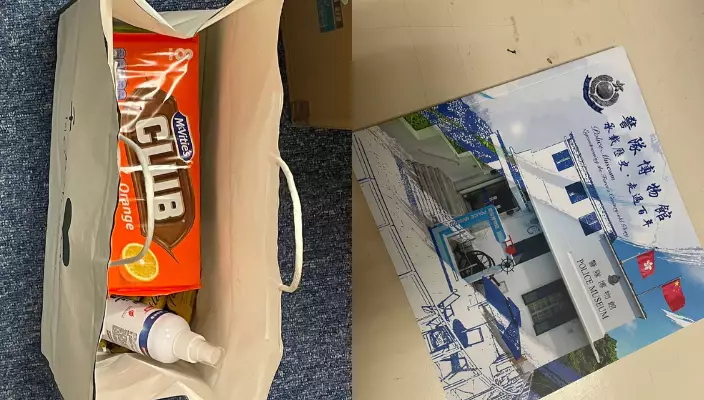

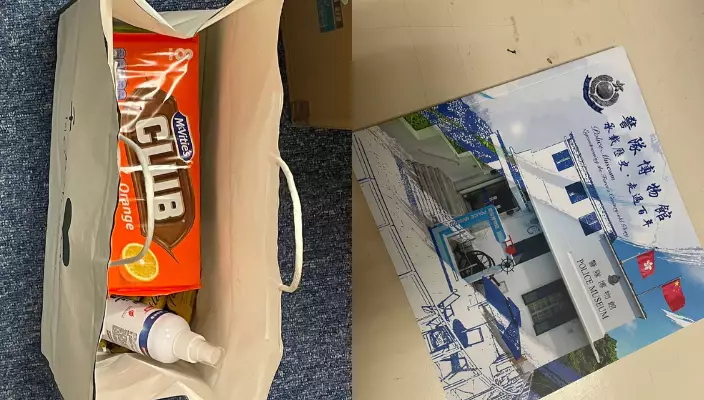

臨走前,西九龍衝鋒隊給兩人送上一個特大紙袋,裡面放有各類隔離物資。香港警察FB圖片。

兩人離開西九龍衝鋒隊基地前,和當值警員拍照留念。香港警察FB圖片。

紅漫和煜華兩人抵港後不久,接到確診短訊。為免散播病毒,兩人臨時更改行程,選擇前往隔離酒店,而非到訪朋友家中。無奈的是,隔離酒店必須提前預約,他們找了8至9間酒店,都未能獲酒店職員通融,直至凌晨時分,仍然流落街頭,無處容身。情急之下,他們的朋友建議找香港警察幫忙。

兩人流落街頭,所幸被警方及時發現。香港警察FB圖片。

西九龍衝鋒隊第三隊人員途經渡船街時,發現兩人,紅漫直言,當時「感覺突然抓住了救命稻草,直接喊出了聲」,「阿Sir們好像被嚇了一跳」。四名警員連忙上前,了解情況,並安撫兩名同學。警員一邊聯繫防疫部門,一邊協助尋找合適的隔離酒店,經聯絡各單位後,得知要到中午時分才能安排兩人前往隔離中心居住。

警隊提供溫暖又安全的地方,讓兩名內地生放心地等待前往隔離中心。香港警察FB圖片。

由於紅漫和煜華兩人身體不適,在場警員幫他們提行李,坐上警車,並在西九龍衝鋒隊基地安排房間給他們休息,期間警員安排水、健康飲料,甚至送上「宵夜」,讓他們補充體力。到了早上,兩人不只有豐富早餐,更收到警方特別安排的紀念禮物,包括警隊小掛件和寫有「聖誕快樂,身體健康」的賀卡。

聖誕節臨近,警方特別送上聖誕賀卡和小掛件給紅漫和煜華兩人。香港警察FB圖片。

臨走前,西九龍衝鋒隊給兩人送上一個特大紙袋,裡面放有零食、維他奶、酒精消毒液,以及一本警隊博物館紀念冊。紅漫表示,「這裡的每個人都很好」,「大家來香港有困難,一定要找香港警察」。最終兩人登上檢疫巴士,出發去竹篙灣社區隔離設施。

臨走前,西九龍衝鋒隊給兩人送上一個特大紙袋,裡面放有各類隔離物資。香港警察FB圖片。

兩人離開西九龍衝鋒隊基地前,和當值警員拍照留念。香港警察FB圖片。

警方在社交平台提到事件,強調無論任何時間,任何天氣,香港警察都會向所有市民及訪港旅客提供協助,共同抗疫,繼續為香港送暖。

Sebastian

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

唔講唔知,廣州、深圳最近又啟動新一輪高水平大學建設計劃,形成大灣區大學「下餃子」的火熱場面。分析認為,這批新建大學將為區內產研合作、產業升級提供人才「生力軍」。

發展新質生產力需高水平大學支撐

中國人民大學區域國別研究院副研究員朱煜在《環球時報》撰文指出,把粵港澳大灣區建設作為新發展格局的戰略支點,實際上是一種遞進式的發展邏輯。以大灣區為戰略支點、高質量發展的示範地和試驗田,是為中國式現代化建設錨定方位。

同其他區域相比,大灣區有雄厚的製造業基礎,產業配套能力強,因應這些資源和發展特徵,決定了「科技引領、製造業當家」的高質量發展路線。

截至2024年,大灣區已形成9個超萬億元產業集群,戰略性支柱產業和戰略性新興產業集群建設不斷加快,為關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術創新提供了大量的轉化載體和應用場景。

高水平大學集群的加持,則既能為當地持續提供高素質創新型人才,同時也能吸引國內外高端科研人才,為新質生產力帶來寶貴的創新策源與孵化。尤其是校企聯手開展關鍵核心技術攻關,推動形成產學研合作創新生態,實現教育、科技和產業深度協同,將為各類創意、成果迅速轉化為產品和服務提供極大便利,催生新興產業、未來產業不斷湧現。

大灣區高校擴容填補短板 加速產研融合

據世界知識產權組織公佈的《全球創新指數報告》,「深圳-香港-廣州」創新集群位居全球第二。另外,截至2025年1月,大灣區高新技術企業多達7萬家。不過,客觀來講,儘管廣東已有9所「雙一流」高校,但與長三角相比,珠三角在基礎研究、頂尖學科佈局上仍顯不足。與「硅谷」相比,區內基礎研究和原始創新能力同樣有待突破,尤其是高水平的大學和科研機構數量偏少。

換言之,要實現打造國際科技創新中心,大灣區需要盡快高水平大學補齊創新短板。朱煜認為,加快建設一批高水平大學,補齊基礎研究和原始創新方面的短板弱項,正是大灣區著眼長遠,培育高質量發展新動能的「先手棋」。

近期,廣東加大投入建設國家實驗室、國家大科學裝置,推進建設河套深港科技創新合作區、松山湖科學城等重大科技創新平台,電子科技大學(深圳)高等研究院、香港科技大學(廣州)等高校及科研機構陸續投入運營。這批新建高水平大學正是一塊關鍵拼圖。

新建高校聚焦人工智能、量子計算等戰略性領域,與大灣區產業集群(如新能源汽車、集成電路)形成「產學研閉環」。例如,香港科技大學(廣州)將重點發展人工智能與數據科學,直指廣州人工智能與數字經濟試驗區需求。

分析認為,通過粵港澳合作辦學和跨境科研開放合作,將港澳高校的國際化科教優勢與內地的生源規模和產業需求充分結合,為國際科技創新中心建設提供高水平的研究支持和高層次人才儲備。

香港獨特角色:國際化橋樑與人才蓄水池

值得留意的是,與此同時,深圳大學、中山大學等內地大學也把研究機構辦到港澳地區。可以話,內地與港澳的雙向奔赴,為中國高等教育突破過去的資源、人才瓶頸提供了新契機,亦引出一個關鍵議題:香港如何在國際科創中心建設中,將自身優勢轉化為人才磁石?

香港首先可發揮科研優勢,同時帶動大灣區科研協同升級。例如「粵港澳大灣區數字經濟研究院」這類合作,不僅吸引國際頂尖科學家,更讓香港年輕學者獲得參與國家重點項目的機會。

另外,香港與大灣區內地城市的人才政策促進人才雙向流動,吸引海外人才,不過,在吸引優質生源和高層次人才方面仍面臨激烈競爭。相比其他區域,大灣區最突出的是依託港澳、面向全球的地緣優勢。疊加大灣區的豐富機遇、創新活躍和生活便利等多重優勢,大灣區下一步需要的,就是依託更多高水平大學,為這些科創人才提供多元化的職業發展。

總括而言,大灣區新建大學的「下餃子」熱潮,既是產業升級、國家戰略的迫切需要,也是香港參與大灣區高質量發展的挑戰和機遇。