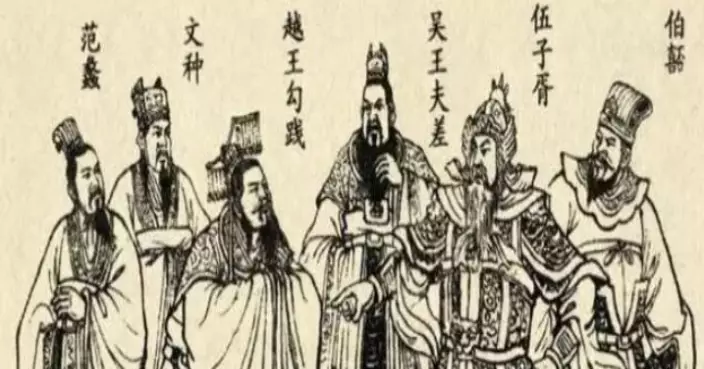

「兔死狗烹」這個成語最早是出自於戰國末年韓非所寫的《韓非子》,當中的《內儲說下六微》有提及:「⋯⋯太宰豁遺大夫種書曰:『狡兔盡則良犬烹,敵國滅則謀臣亡。大夫何不釋吳而患越乎?』大夫種受書讀之,太息而嘆曰:『殺之,越與吳同命。』」

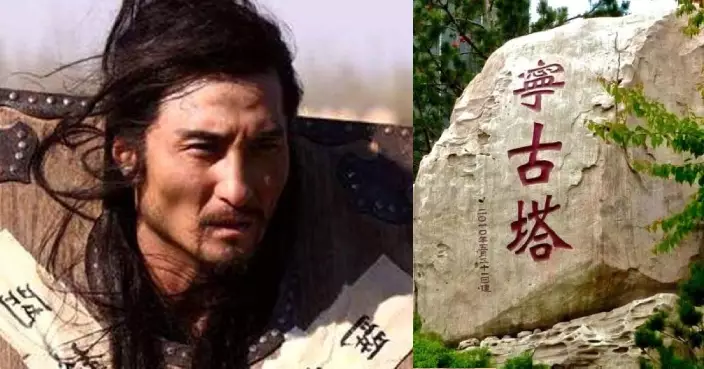

范蠡是春秋時期越王勾踐身旁的一名得力謀臣。雖然出身貧寒,但因為他胸藏韜略而被賞識。就連當初越王勾踐被吳王夫差圍困會稽山時,也是范蠡建議勾踐要臥薪嘗膽,待機圖報。要不然勾踐根本難以消滅吳國,更別說成就霸業了。因此,范蠡可以說是功績累累,也是越國最大的開國功臣。可是,誰也沒想到范蠡在勾踐成為霸主後,卻突然提出引退,實在讓人摸不着頭腦。

網上圖片

很多人都對范蠡急流勇退一事心存疑問,就連范蠡的昔日同僚文種也不例外,還好就在范蠡離開越國來到齊國後,文種的疑惑就得到了解答。當天,文種很難得的收到了一封來自范蠡的信。他屏着呼吸,嘗試冷靜地打開信封。然而,微微顫抖的手早就把他的緊張出賣的一乾二淨。信打開後,映入眼簾的並非是常見的客套寒暄,而是一句力透紙背的話。

「蜚鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王為人長頸鳥喙,可與共患難,不可與共樂。」

看到此,文種也終於明白為甚麼范蠡要一捨富貴榮華,過着隱居生活了。他不禁嘆了一口氣,心中想到:范兄,我明白你意思⋯⋯落鳥墜地,哪怕是良弓,也得收起來;狡兔死盡,哪怕是獵狗,也只能落得成為盤中餐的下場。越王這人啊,陰險狠毒。跟他一起,確實只能共患難,並不能與之共樂。

網上圖片

本來文種對離開官場一事仍有餘慮,但范蠡的一番話就像暮鼓晨鐘一樣讓他徹底清醒過來,尤其最後一句「子何不去?」更是深深地烙在他的心上,讓他心腔灼熱。幾天後,文種就以生病為由,不再上朝。不曾想到有人居然趁機陷害文種有意謀反,而越王勾踐竟然也不分皂白地賜死了文種。倒在血泊中的文種,惚惚恍恍地想起了范蠡。一想到此,本來緊攥寶劍的手也釋然般似的漸漸地鬆開了。

賜死文種。(網上圖片)

後世便據此典故引申出「兔死狗烹」這個成語,用來比喻某人成就事業後就把有功之臣殺了,多指獨裁專權。